| Главная » Статьи » Архив |

Кухонные комбайны прайс-листРасценки на кухонные комбайны в Комсомольске-на-Амуре от различных производителей, сравнение цен по прайс-листам и скидки вам будут доступны на нашей площадке. Широкий ассортимент продукции, мнения экспертов, статьи с полезными данными, фотографии и адреса магазинов города помогут вам совершить верный выбор. Современные кухонные комбайны, которые предлагает Комсомольск-на-Амуре, представлены тремя частями – двигателем, чашей и комплектом насадок. Каждая составляющая обладает рядом характеристик, которые следует учитывать при выборе кухонного комбайна. Основным показателем двигателя является скорость вращения. Простые модели обладают только одной скоростью, а вот кухонный комбайн, цена которого более высока, может быть оснащен четырьмя скоростями и больше. Рабочая чаша представлена емкостью, в которую помещаются обрабатываемые продукты. Чаши могут быть пластиковыми, металлическими и стеклянными. Важным параметром в процессе выбора данной кухонной техники является размер чаши. Если вы хотите купить кухонный комбайн в Комсомольске-на-Амуре, стоит правильно подобрать набор насадок, которые и определяют функциональные возможности устройства. Как правило, современные комбайны комплектуются следующими видами насадок:

Если вы решили купить кухонный комбайн в Комсомольске-на-Амуре, вовсе не обязательно ходить по многочисленным магазинам. Достаточно ознакомиться с предложениями из нашего каталога, которые содержат всю необходимую информацию. А если вам необходим специалист, занимающийся обслуживанием и ремонтом данных устройств, мы предлагаем вам перечень подобных компаний и портфолио частных лиц. Вот еще несколько ИНТЕРЕСНЫХ объявлений специально для Вас!Коментарии: По нашему мнению доска бесплатных объявлений авито ру не очень удобна и понятна простым пользователям. Наш сайт бесплатных объявлений, как нам кажется, наиболее приспособлен для размещения и управления объявлениями о продаже и покупке. На нашем сайте вам не нужно регистрироваться, заполнять непонятные формы, отправлять смс-ки. Вы просто выбираете нужный раздел и оставляете свое объявление, которое увидят тысячи пользователей по всему миру. Официальный сайт авито ру находится на avito.ru. Наш сайт предназначен для лиц старше 18 лет!

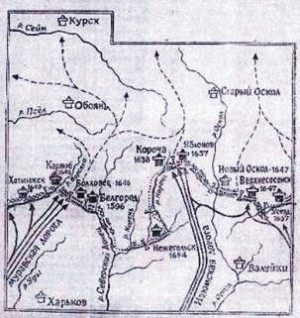

Администрация села Софийск. В Советское время она называлась Исполнительный комитет Софийского сельского Совета народных депутатов . Сельский Совет народных депутатов - орган выборный, и в июне 1977 года меня избрали в его состав, а на первой сессии избрали секретарем исполкома. Председателем был избран Таранец Владимир Петрович, работавший прежде в лесоучастке. Мы сменили на этих постах Костину Нину Ивановну и Шопину Веру Яковлевну, и с первого июля преступили к работе. И хотя здания школы и сельсовета находились даже ближе, чем сейчас, о работе секретаря я практически ничего не знала. Пришлось работать и одновременно учиться азам той работы. В.Я. Шопина очень скоро уехала из села, поэтому за помощью пришлось обращаться к инструктору или секретарю райисполкома Щанниковой Софье Васильевне. Часто помогала в некоторых вопросах бухгалтер сельсовета Сухачева Татьяна Сергеевна, которая работала в сельсовете уже несколько лет. В те годы население села насчитывало более 1800 человек, и в основном люди работали, пенсионеров было мало. Основная масса народа, более 400-х сот человек, работало в лесоучастке Софийский Кизинского леспромхоза. Руководил им много лет Кузнецов Федор Николаевич. Лесоучастку тогда принадлежали: гараж, электростанция, баня, детский сад и ясли, пилорама и нижний склад. Заготовка леса в те годы постоянно росла. Основную его часть разделывали на нижнем складе, собирали в плоты, затем сплавляли по Амуру до порта Мага. Часть деловой древесины отправляли на пилораму для своих нужд, а не деловую вывозили на дрова. Еще в селе имелся психоневрологический интернат, опекаемых было около 200 человек. Находился этот интернат на лесозаводе и использовал освободившиеся здания детского дома. Работали в интернате более 100 человек, руководил ими Агапитов Валентин Васильевич. Закрыли интернат осенью 1982 года, и население села тогда резко уменьшилось: вместе с больными уехало и часть работающих женщин. Для торгового обслуживани я населения в селе был отдел рабочего снабжения Кизинского леспромхоза со своими складами, магазинами, пекарней и столовой. Хлеб на пекарне выпекали такого качества, что теплоходы и другой транспорт, ходивший по Амуру, специально останавливался у нашей пристани, чтобы купить свежего хлеба. Среди более мелких организаций имелись средняя школа, больница, почта, ЛТУ связи, 19-й кабельный участок связи, отделение Де-Кастринской ПМК, лесничество, подсобное хозяйство леспромхоза, Дом Быта. Отделение ПМК строило для лесоучастка жилье, в основном двухквартирные дома. Именно тогда появилась улица Новая и Новый переулок, продлились улицы Кирова и Советская. Были построены дома на Центральной и Таежной улицах, на улице Невельского, появились улицы Победа и Юбилейная. Депутатов сельского Совета было 25 человек и главной их задачей было добиться строительство новой больницы и школы. Больница была очень старой, даже с подпорками, находилась она возле здания сельсовета, отапливалась печами. Короче, 18 век. Главврачом работала Селиванова Ирина Алексеевна. Добиваться строительства новой больницы ей пришлось долго, целых 15 лет. Только в 1982 году новая больница открыла свои двери для пациентов. Но и она была построена за счет строительства трех двухквартирных жилых домов, соединенных в одно здание. Открытие больницы было праздником для всего села. Чтобы привести больницу в порядок перед заселением, все организации присылали своих людей, чтобы мыть, красить, утеплять окна (открытие состоялось в январе). Еще одно доброе дело-строительство новой школы. Старая была деревянной, причем построена не из нового леса, а из разобранных зданий на бывшем сухопутном аэродроме. Организовал это строительство бывший директор школы Жуков Андрей Иванович, причем денег на строительство не выделяли, оплачивали по факту , т.е. строй за свой счет - потом оплатим . Получается, что школа выросла на энтузиазме, открыли ее в сентябре 1952 года прошло более 20 лет, школа обветшала, а новой не было и на горизонте. Депутаты писали письма, делали запросы во все уровни советской и партийной власти, и все-таки в 1983 году начали рыть школьный котлован. По многим причинам строительство затянулось, и только в ноябре 1990 года, когда старая школа благополучно сгорела, была открыта новая. И снова посланцы от всех организаций готовили школу к открытию: мыли, красили, утепляли окна, убирали строительный мусор. И сейчас 19 ноября- праздник, день рождения новой школы. Дом быта находился в деревянном здании по улице Советской, между гаражом и детским садом. Причем Дом быта громко сказано: там размещалась пошивочная мастерская, маленький вязальный цех (одна машинка) и парикмахерская на одного мастера. Позже открыли еще и пункт проката бытовой техники. Сельский совет народных депутатов собирался на сессию один раз в два месяца, а его исполком собирался один раз в месяц. Обычно председатель и секретарь намечали повестку дня, готовили доклады и докладчиков, учитывали поступающие от депутатов предложения и старались воплотить их в жизнь, если они того стоили. В распоряжении секретаря исполкома имелось одна громоздкая пишущая машинка и сейф с печатью, документами и штампами. После каждой сессии и заседания исполкома нужно было напечатать их протоколы и решения, причем решения нужно было отправить во все сельские организации. Примерно в 1980 году В.П. Таранец привез из Богородского очень удобную в работе японскую пишущую машинку, и работать на ней стало намного легче. Кроме того, шел ежедневный прием граждан: регистрация рождений, браков, смертей, и расторжения браков часть нотариальных дел: оформление доверенностей, купли-продажи недвижимости, договоров дарения, заверка различных копий и выдача справок. Причем никаких компьютеров не было и в помине, все приходилось писать от руки. Воинский учет тоже входил в обязанности секретаря, как и оформление документов для получения новых паспортов (с 1976 года начался обмен всех паспортов на новые, другого образца). Каждую весну в село приезжал представитель государственного страхования, затем присылал целые пачки предписаний для сбора страховых взносов за личные строения и крупный рогатый скот, которого в селе было не мало. Нужно было собирать эти взносы, иногда почти с боем. Размещалась в селе и подсобное хозяйство леспромхоза, с огромным полем для выращивания картофеля, капусты, куузику для корма скоту и овощей для столовой. В хозяйстве было много кур, коровы, свиньи яйцо, молоко и мясо поступало в продажу в магазины и в столовую. Заведующий подсобным хозяйством была Костина Нина Ивановна, к моменту развала подсобного хозяйства она ушла на пенсию, но продолжала работать в Софийском лесничестве. Среди депутатов сельского Совета были и очень активные, как Бобышева Елена Николаевна, и менее активные. Депутатами были Мельникова Г.П. Гаркун С.М. Ломекин В.Я. Блинова Л.И. и многие другие. В основном депутаты работали в комиссиях: административной, по образованию, по торговле, по бытовому обслуживанию и тп. Работу этих комиссий нужно было планировать, затем оформлять, так как проводились ежегодные проверки, и все подвергалось анализу. Один раз в год депутаты били отчитаться в своей работе перед избирателями: одни в своих коллективах, другие путем обхода улиц. И эти отчеты тоже нужно было оформить и подшить. В селе работали и депутаты районного Совета, ими были в разное время Селиванова И.А. Шуваев В.П. Симонова В.И. и другие. Они тоже помогали сельскому Совету в решении насущных вопросов, но уже на уровне района. Примерно в 1980 году наш лесоучасток перешел в ведение Де-Кастринского леспромхоза, лес из которого шел в основном на экспорт. Для этого леспромхозу пришлось построить дорогу на Де-Кастри (которая раньше была только направлением) и пустить по ней лесовозы. Таранец В.П. работал председателем до середины 1982 года, затем им стал Евдокимов И.А. он тоже проработал два срока, и его сменил Газетов Б.В. в 1990 году председателем был избран Малышев В.Н. который отправил меня в отставку. Для проведения всех выборов, как в местные Советы, так и в Верховный Совет, нужно было составить списки избирателей, а затем очень внимательно их напечатать, чтобы, не дай Бог, никого не пропустить. Кроме того нужно было составить избирательные комиссии, а затем организовать их работу и провести сами выборы. Когда в стране началась борьба с алкоголизмом, на секретаря повесели еще и составление списков на продажу алкоголя, причем в одни руки давали только одну бутылку водки раз в неделю. А какие очереди собирались тогда перед вино-водочным магазином! Какая была давка! Именно тогда в селе расцвело пышным цветом самогоноварение, с которым активнейшим образом боролась комиссия во главе с Бобышевой Е.Н. Когда в 1977 году я начала работать в сельском Совете, его здание отапливалось дровами, что только добавляло грязи и пыли. Но вскоре В.П. Таранец оставил только одну печь, а в помещениях появились батареи отопления. Стало теплее и чище. Еще в 1977 году в ЛТУ была телефонная станция, которую обслуживали телефонистки, соединяющие абонентов друг с другом. Ими работали Волкова Л.Д. Комолова Е.В. Евдакимова Д.С. но вскоре была поставлена местная АТС, а телефонистки работали на связи с районом и краем. Но затем в ЛТУ поставили большую АТС, и телефонистки остались без работы. В 1988 году Софийск праздновал свое 130-летие. Было лето, и получился большой праздник: концерт самодеятельности, спортивные соревнования, народные гуляния. Автор Кочерова Светлана Николаевна « К далёким истокам своим…» В истории нашего родного края, как в капле воды, отразилась почти тысячелетняя история Руси и России. Хотя Яковлевский район и является одним из самых молодых в Белгородской области, исторические его корни уходят в далекое прошлое. В доисторическую эпоху человек активно осваивал наши места, следы его деятельности обнаружены археологами при раскопке стоянок у сел Кривцово, Сабынино, Терновка и многих других. Обломки керамических изделий, наконечники стрел и копий свидетельствуют о том, что здесь жили племена бронзового века. Вместе с тем, случайно найденный топор говорит о еще более раннем периоде жизнедеятельности древнего человека в нашем крае. Сейчас эти уникальные находки бережно хранятся в районном краеведческом музее. Еще со времен первого тысячелетия по берегам рек Северского Донца, Ворсклы, Пены, Сейм, в южной лесостепи, богатой земельными и лесными угодьями, расселилось и обжилось одно из восточных славянских племен - северяне. Они принесли сюда земледельческую культуру (пашенное земледелие), занимались скотоводством, охотой на дикого зверя, рыболовством, бортничеством (добычей меда), ремеслами, вели торговлю с соседями. Из племен возникли княжества, которые постепенно объединялись в военно-политические союзы. Так образовалось крупное феодальное государство - Киевская Русь, в которое вошла земля северян. В первой половине X III века русская земля подверглась массовому нашествию монголо-татарских войск, захвативших огромное пространство от Волги и Кавказа до Карпат. В 1240 году многочисленная армия хана Батыя, двигаясь в сторону Киева, перешла Северский Донец. Грабя и разрушая города и села, она оставляла после себя руины и пепелища, опустошенную землю. Тысячи русских людей были угнаны в рабство. Наш край, разграбленный и обескровленный варварами, постепенно приходил в полное запустение. Возрождение края началось лишь после свержения монголо - татарского ига, когда многие крестьяне, стремясь избавиться от помещичьей кабалы, бежали на юг, чтобы освоить богатую черноземом степь и найти здесь себе свободную жизнь. Селился беглый люд в густых лесах, по берегам рек. Так оформилось казачество. Соблазн свободы был очень велик, но и опасен, так как по степи часто рыскали, а иногда и прорывались в пределы русской земли для захвата пленных и грабежа отряды татар. В Х V веке Золотая орда распалась, но ее остатки образовали на юге Крымское ханство. Преемники Батыя продолжали традиционно враждебную политику по отношению к русскому государству. Вторжения захватчиков в наш край тормозили его развитие и освоение. Между Русью и Крымом лежала безлюдная степь, так называемое Дикое поле. Организованная в 70-80-х гг. ХY I в. на самом краю Дикого поля сторожевая служба и несколько отдельно стоящих крепостей не справлялись с охраной страны. Поэтому с 1635 по 1658 гг. вдоль всей южной и юго-восточной границы началось строительство сплошной укрепительной полосы, состоящей из городов - крепостей, земляного вала, лесных засек, деревянных заборов, широко использовались естественные преграды - леса, болота, реки. Эту новую оборонительную линию назвали Белгородской чертой. На протяжении 780 км было построено 25 городов-крепостей, десять находились на территории нашей области, среди них и город Карпов, ставший первым поселением Томаровского, а ныне Яковлевского района. В документах второй половины Х VIII века Карпов упоминается как один из самых значительных укреплений, ибо «опричь Карповского сторожевья […] на реке Ворскле через Муравский шлях того места крепчае нет». Карповское сторожевье располагалось на одной из трех главных дорог, по которым татары совершали грабительские набеги на Русь, - Муравском шляху (сакме). Решение о строительстве города- крепости на месте Сторожевья было принято царем М.Ф. Романовым 7 янв. 1637 г. на основании «досмотра» экспедиции разрядного приказа, под руководством дворянина Ф. Сухотина и подъячяго Е. Юрьева, работавших в районе будущей Белгородской черты с 7 окт. по 26 дек. 1636 г. «Царь Михаил Федорович приказал для защиты от крымских и нагайских татар на Муравском шляху, на реке Ворскле … построить город жилой, а от этого города через Муравский шлях к Белгороду, к реке Везелице копать земляной вал и строить городки (редуты)». Строительство «жилого города» Карпова началось 15 авг. 1646 г. и завершилось осенью того же года. Участвовали в нем служилые люди, записанные в передовой полк. Это было трудное и опасное дело: нужно было быстро возводить город в условиях постоянной готовности к сражению. Поэтому воины- строители спешили прежде всего возвести крепостную стену, за которой в случае опасности можно было бы укрыться. Крепость находилась на правом крутом берегу реки Ворсклы. Главным препятствием для татар являлась не столь сама река, узкая и мелкая вблизи своего истока, сколько болотистая речная долина и лесная засека на высоком правом берегу. Первыми жителями г. Карпова были переселенцы из Мценска, Курска, Орла, Одаева, Переяславца, Сапожка и Москвы. Переселяли насильно, тех, кто уклонялся от переселения, наказывали. Сохранился приказ: «Сыскав жен и детей их, посадить в тюрьму, пока мужья не сыщутся, а затем выслать их в г. Карпов. Ссылались в г.Карпов и холопы за преступления: «Человек вдовы Пелагеи Волковой Сенька Епанчин за его воровство и подлог был бит кнутом и отправлен на казачью службу в г. Карпов». Жители г. Карпова не только подвергались нашествию врага, но и страдали от болезней, вызванных климатическими и почвенными условиями. В 1648 году они обратились к Государю с просьбой пожалеть «холопей бедных и беспомощных» и не дать им «напрасной смертью» помереть от нахождения полевых болезней и скорбей: «Вели, Государь, прислать в Карпово для своего царского богомолья и для наших скорбей и болезней животворящий крест Господа и мощами святых». В 1652 г. в Карпове был основан Троицко-Соловецкий монастырь, в стенах которого содержались мощи святых Зосимы и Савватия. В 1764 г. в период царствования Екатерины II монастырь был упразднен, а мощи отправлены в Соловецкий монастырь на Белое море. Служилые люди г. Карпова несли лишь службу в крепости и на участке в 24 км. по направлению к Болховцу. Жили же они в основанных одновременно с Карповым подгородних селах: Пушкарном, Стрелецком, Казацком, Драгунском и помимо воинских дел занимались освоением земель, разводили скот, охотились и рыбачили. Тяжелая, полная опасностей была служба у воинов города Карпова: не смыкая глаз, они следили за степью, вели разведку, вступали в смертельную схватку с передовыми отрядами татар. Что бы ни делал служилый вне стен города, при нем постоянно были оружие и осёдланный конь, он в любой момент мог по сигналу вестового колокола явиться в крепость. К чести гарнизона крепости, татары ни разу не прошли через оборонительную черту у Ворсклы. Под надежной защитой города Карпова пошло заселение наших мест. Рост численности населения оказал влияние на развитие экономики края: в защищенном от врагов районе начали быстро развиваться земледелие, скотоводство, ремесло, торговля. Со временем город Карпов становится административным центром. Территория Карповского уезда охватывала часть территорий нынешних Яковлевского, Борисовского, Ракитянского и Ивнянского районов Белгородской области. С годами крепло и расширялось Московское государство. Одно за другим пали татарские ханства. Южная граница отодвинулась к Каспийскому и Черному морям. Крепости Белгородской оборонительной черты утратили военное назначение. Те города, что стояли на бойких дорогах, где были развиты ремесла и торговля, росли и крепли. Другие, в их числе и Карпов, оказались вдалеке от оживленных дорог, стали приходить в упадок. Их жители расселялись по окрестным селам, уезжали на родину предков. Сгнили обветшавшие постройки бывшей крепости, выровнялись валы, сгладились рвы. Теперь это часть поля обычного севооборота, где уже не найти ни наконечника копья, ни обрывка кольчуги… Большую службу сослужил город Карпов. Его воины мужественно защищали Московское государство. Они же стали основателями первых поселений нашего района. Это были смелые, мужественные и сильные люди. Край в 18 конце 19 века Практически население нашего края является потомками однодворцев. Однодворцы же в своем большинстве были потомками мелких служащих людей (дети боярских, казаков, станичников, рейтар, солдат), охранявших в Х VIII веке южные окраины России от набегов крымских и ногайских татар. Воины-труженики мужественно защищали родную землю от захватчиков, однако их собственная жизнь не стала легче. Сначала они угнетались самовластными воеводами, а затем царскими вельможами, дворянами, которые начали захватывать земли. Представить судьбу однодворцев можно из «погостных наказов», т.е. подеревенских. Так, один из наказов свидетельствует, что майор И.С. Переверзев вместе с вооруженной дворней «наехал» на земли однодворцев с. Черкасское Карповского уезда, немилосердно бил их, «сохи, которыми землю пашут, дубьем поламали и мешки, в которых имелся для севу хлеб, ножами разрезывали, затем [зерно] выпущали». За захваченную у них землю однодворцы стали платить помещику по 150 руб. в год. И это не единственный случай. Так помещики Шереметевы захватили земли однодворцев с. Серетино…, «закрыли для них выгоны и рыбные ловли, отбирая скот». Основным занятием населения было земледелие. Сеяли рожь, пшеницу, овес, занимались огородничеством, садоводством и пчеловодством. Для того, чтобы прокормить семью из 6-10 человек, требовался надел не менее 9 десятин. Такие наделы практически никто из крестьян не имел. Малоземелье вынуждало крестьян заниматься различными промыслами, уходить на заработки за пределы уезда или губернии, батрачить в имениях помещиков. Из промыслов особенно распространенными были скорняжный и кожевенный. Слобода Томаровка и село Верхний Ольшанец славились шитьем шуб, битьем овечьей шерсти и пошивом сапог. Большим спросом в округе пользовались керамические изделия мастеров Шопино. Качественные бочки, кадушки, колеса для телег и экипажей делали умельцы из Гостищева. Мастера из Кривцово, Пушкарного и Стрелецкого делали дуги из вербы. Почти все женское население района занималось производством шерстяного холста и шерстяных кушаков и поясов и с незапамятных времен чулочно-вязальным промыслом. Некоторые мастерицы настолько усовершенствовались в этом, что можно было видеть женщин, вяжущих чулки на ходу, по пути на базар. С образованием Белгородской губернии на богатые и привольные земли Черноземья устремились царские сановники - князья Волконские, Голицыны, Трубецкие, Юсуповы, Куракины, графы Шереметевы и др. Богатые земли, благоприятный для ведения сельского хозяйства климат, хорошие условия для развития разнообразных ремёсел, приток умелых и трудолюбивых работников способствовали развитию и процветанию региона. Наибольшее количество промышленных предприятий было сосредоточено в Томаровке: это кожевенные, шубные и крупорушные производства, паровые, ветряные и водяные мельницы, откормочные пункты птицы, яичные склады, хлебные ссыпные пункты. Большой известностью пользовалась иконостасная фабрика. Иконостасы продавались за границу (в Германию, Японию и др. государства). Были также в Томаровской слободе мыловаренные, кирпичные заводы и заводы по производству вина «Кагор». Томаровские бублики пользовались большим спросом даже в Петрограде, а яйца отправлялись в Харьков, Москву, Петроград и др. города. Промышленное производство было развито и в других селах: в Кустовом находился кирпичный завод, в Неведомке - кирпичный и винокуренный заводы, три завода насчитывалось в Дмитриевке - гончарный, силикатный и кирпичный. Развивалось и сельское хозяйство. В Сабынино имелось крупное картофелеводческое хозяйство помещика Алферова, плантация сахарной свеклы заводчиков Ребиндеров и ферма племенных коров помещиц Авдеевых. Значительное полевое хозяйство было в Кустовом, в Серетино - маслобойный и салотопный заводы. Славился конный завод князя Дмитрия Александровича Волконского в с. Сабынино. Жители селений, большею частью крестьяне, выезжали торговать своим товаром в разные города, а также в слободу Томаровку и Яковлево. В слободе Томаровка в году бывало пять ярмарок и по три ярмарки в Яковлево, на которые приезжали из ближайших селений крестьяне и однодворцы с хлебом и деревенскими продуктами, посудой и мелочными товарами. « И метил их суровый век двадцатый то пулею. то саблею не раз» Начало ХХ века вошло в историю нашего края, как и для всей страны, неурожаем, бедствиями, связанными с русско-японской войной 1903-1905 годов и Первой мировой войной 1914 года. В 1914 г. началась мобилизация мужчин, их отправляли в Белгород, а затем на фронт. В селах стоял сплошной плач, плакали жены, дети, матери, старики - отцы. Опустели хаты, лишились мужской поддержки, мужских рабочих рук семьи. Некоторые крестьяне вынуждены были отдавать свою землю более зажиточным середнякам или кулакам. Чтобы как-то прожить, женщины, подростки становились наемными работниками. Своего хлеба не хватало. Крестьяне некоторых сел возили на Украину белгородский мел и меняли его на хлеб. Мужчины возвращались с войны ранеными, увечными, на деревяшках вместо ног, без рук… Многие погибли на войне. Некоторая часть солдат возвратилась из немецкого плена уже после революции. Одним из таких солдат был Ефим Романович Бредихин, уроженец села Мощёное. Е. Р. Бредихин родился в 1882 году. Служил матросом на броненосце «Потемкин» Черноморского флота. В 1915 году 14-24 июня матросы броненосца подняли восстание. Расстреляли наиболее ненавистных офицеров и под красным флагом привели броненосец в Одессу. Не имея угля и продовольствия, «Потемкин» ушел в порт Константинополь, где его команда 25 июня сдалась румынским властям. Часть матросов возвратилась в Россию, была предана суду и приговорена к смертной казни и каторге. Приговорен к каторге был и Бредихин. Ему удалось бежать. В 1914 г. он воевал с немцами. После ранения приехал в свое село и стал проводить революционную пропаганду среди жителей с. Мощеное и Локня. В 1918 г. Бредихин воевал с гайдамаками в рядах Красной Армии. Был снова ранен. Погиб от рук кулаков в с. Локня (был отравлен). В центре села Мощеное Е.Р. Бредихину установили памятник. Но в 1937 г. Бредихина причислили к эсерам и памятник снесли. И только в 1992 г. его реабилитировали, и памятник восстановили. Из окопов первой мировой войны вернулся и Иван Емельянович Батов. Там, на фронте, он впервые услышал имя Ленина, там узнал, кто такие большевики. Дома в Серетино, он стал рассказывать мужчинам о том, что есть люди, которые хотят, чтобы все крестьяне имели землю и хлеб. Но сильно не по нутру оказались его речи сельским богатеям и их прихвостням. Ивана Емельяновича обвинили в том, что он украл у кого-то кувшин сметаны, сделали обыск, разумеется, ничего не нашли, да и найти не могли. Но это не остановило кулачье, Батов и его семья были зверски убиты. Первыми вестниками свержения самодержавия были солдаты, прибывшие с фронтов империалистической войны. После февральской буржуазно - демократической революции была организована земская власть, но во главе с купцами, кулаками и богачами. Возвратившиеся с войны солдаты и матросы революционным путем свергли власть богачей и организовали свое правление, установили связь с белгородским революционным комитетом. 30 октября (12 ноября) в Белгороде Советы взяли власть в свои руки. По всему Белгородскому уезду были посланы от Белгородского района представители для организации установления советской власти. Так, в Томаровку, был послан тов. Мартынов. Революционная группа свергла волостное правление и установила советскую власть. В первые же дни революционный комитет организовал милицию для охраны порядка, конфисковал дома помещиков, кулаков и купцов и занялся распределением земель беднякам и середнякам. Такие же процессы происходили во всех населенных пунктах нашего нынешнего района. Установление советской власти вызвало ненависть в стане врагов, и они перешли к контр-революционным выступлениям. В ноябре 1917 года стало известно о продвижении на Дон к Каледину ударных корниловских батальонов. Со стороны Сум к Белгороду приближалось несколько эшелонов контрреволюционных войск. Задача по уничтожению этих батальонов стала одной из важнейших. В Белгороде под руководством большевика Полозкова Ф.М. формировались отряды Красной гвардии. На помощь белгородцам прибыл балтийский сводный отряд матросов. Командовал им матрос Ховрин Н.А. Комиссаром был член Петроградского военно - революционного комитета И.П. Павлуновский. Вскоре белгородцы узнали о первых боях с контрреволюционными войсками. Штаб сводного отряда решил послать навстречу врагу в Томаровку бронепоезд под командованием Анатолия Железнякова. человека из песни: В степи под Херсоном Высокие травы, В степи под Херсоном - курган. Лежит под курганом, Заросшим бурьяном, Матрос Железняк - партизан… Но славное песенное имя возникнет позже. Сейчас в легендарной биографии Анатолия Железнякова перевернуты лишь начальные страницы. Одна из них - о жарких боях за Белгород на станции Томаровка. Появление бронепоезда было для корниловцев полной неожиданностью. Командир переднего орудия на бронепоезде матрос Серебряков первым же снарядом угодил в паровоз, затем меткими выстрелами подбил несколько вагонов. Среди белогвардейцев началась паника: в страхе они выскакивали из вагонов и разбегались. После боя под Томаровкой корниловцы не решились дальше продвигаться по железной дороге. Они отошли к станциям Герцовка и Готня, выгрузились из эшелонов и попытались прорваться на юг обходным путем через Сажное. Из Белгорода в Сажное был направлен сводный отряд с бронепоездом, откуда матросы под командованием А.Ф. Ильина - Женевского двинулись навстречу врагу к селу Крапивному. Корниловцы встретили их ружейным и пулеметным огнем. Весь день 29 ноября шел ожесточенный бой, но ни той, ни другой стороне он успеха не принес. К утру 30 ноября к морякам присоединились второй эшелон черноморцев и рота польского запасного полка. Получив подкрепление, революционные войска снова повели наступление на Крапивное. Население всячески помогало революционным войскам. Крестьяне обогревали и кормили бойцов, снабжали их лошадьми для подвозки людей и вооружения. Они нередко стояли в караулах, были в дозорах, следя за продвижением корниловцев. На полях у села Крапивное были уничтожены, основные силы противника. Разгромив корниловцев, большевики все силы бросили на укрепление советской власти. Земельные отряды брали на учет помещичьи и церковные земли, имущество, скот и передавали их в пользование крестьян. Это вызывало сопротивление кулачества. В феврале 1918 г. в Томаровке во время сходки, где решался вопрос о разделе земель Гетмана, Сегедина, Солодовникова и других, кулаки начали мятеж. Они стреляли по представителям советской власти. Был убит комиссар связи и путей сообщения Егор Михайлович Рогулин, пытавшийся сообщить в Белгород о случившемся и вызвать помощь. Весной 1918 года войска немецких империалистов, нарушив Брестский мир, вступили в пределы Воронежской и Курской губернии. Вместе с ними были украинские националисты, которые ряд уездов Белгородчины со смешанным украинским и русским населением объявили «исконно украинскими» землями. Трудящиеся решительно протестовали против присоединения к буржуазной Украине. Для отпора немецко-гайдамацким войскам стали создаваться красногвардейские и партизанские отряды. Были созданы партизанские отряды в Сабынинской и Томаровской волостях. В оккупированной Томаровке немцы установили жестокий режим. Они отбирали у населения скот, хлеб, вещи. С приходом немцев вновь подняли головы купцы, торговцы и кулаки. Они преследовали семьи революционеров. В ноябре 1918 г. наша территория была освобождена от немецко-гайдамацких войск. В селах начала устанавливаться советская власть, стала налаживаться жизнь. В деревнях были созданы общественные фонды для помощи беднякам в проведении весеннего сева. Но посеянное убрать не успели. В июле 1919 года деникинские белогвардейцы заняли Белгород. В это время молодая Советская республика находилась в кольце фронтов. Деникинцы на занятой территории восстановили дореволюционные порядки. Возвратились в свои владения помещики. Начался разнузданный террор. На базарной площади Белгорода, у артиллерийского склада, были установлены виселицы. Вешали и расстреливали всякого мало-мальски заподозренного в сочувствии советской власти. В этих тяжелых, опасных условиях окунулась в подпольную работу Варя Сидоренко из Томаровки. Она состояла членом Белгородского укома партии, поддерживала связь с партизанами, распространяла большевистские листовки, собирала сведения о вражеских войсках. Деникинской разведке удалось напасть на ее след. Подпольщица была арестована и посажена в тюрьму. Ее пытали, издевались. 30 июня 1919 г. на многолюдной базарной площади 27-летняя Варвара Давыдовна Сидоренко была казнена. По доносу предателя деникинцы выследили и расстреляли около ста красногвардейцев, расположившихся на отдых в Варваровском саду в Яковлево, и не подпустили жителей для захоронения убитых. В ожесточенных боях Красная Армия разгромила деникинцев. К январю 1920 года вся территория Белгородчины была освобождена от белогвардейцев. Но через год, в январе 1921 года по территории нашего края совершили разбойничий рейд банды Махно. Махновцы грабили жителей, забирали лошадей, в селе Сажном насильно угнали с собой в обоз несколько подростков и женщин. Многие из этих людей не вернулись, замерзнув в дороге в страшную «махновскую стужу». С врагами всех мастей пришлось столкнуться населению нашего края: белогвардейцами Корнилова и Деникина, немецко-гайдамацкими войсками, бандами батьки Махно и атаманши Маруси… В рядах сражавшихся со всякого рода врагами революции были наши славные земляки Петр Борисович Луханин, матрос с линкора «Республика», посланный весной 1918 г. на Белгородчину для оказания помощи в установлении советской власти на местах и уроженец с.Красное Афанасий Данилович Сероухов. О комиссаре П. Луханине и разведчике А. Сероухове писал в 1922 г. журнал «Красный пахарь». В центре села Луханино стоит памятник, на котором выгравированы слова: «Вечная слава герою гражданской войны Луханину Петру Борисовичу». Коллективизация После разгрома контрреволюции и всяческих банд, началась, наконец, мирная жизнь. Разруха охватила все народное хозяйство: почти не работали маслобойные, кожевенные предприятия, винокуренные заводы, мельницы, был разрушен транспорт, не хватало топлива, уменьшилась посевная площадь, не было самого необходимого: хлеба, одежды, обуви. На борьбу с разрухой были направлены усилия партийных, советских, профсоюзных организаций трудящихся. Большую помощь оказывал комсомол. 19 октября 1922 г. возродилась первая комсомольская ячейка в Томаровке ( была образована 18 мая 1919г.). Комсомольцы энергично защищали права батрачества, помогали комитетам бедноты, вели атеистическую пропаганду среди населения, ликвидировали неграмотность, работали в избах-читальнях, которые стали организовываться в 20-х годах. В годы коллективизации комсомольцы принимали самое деятельное участие в организации колхозов, ночами дежурили у первых общественных конюшен, кузниц, амбаров с семенным фондом. Кулаки угрожали комсомольцам расправой. Был жестоко убит 17-летний селькор Никита Иванов. В годы новой экономической политики произошел целый ряд перемен, оживилась торговля, налаживалось мелкотоварное производство, в то же время стали набирать силу кулацкие хозяйства. В 1928 году были организованы новые районы, в том числе Томаровский. На территории района находилось 24 сельских Совета. В селах начали в этот период образовываться коммуны для коллективной обработки земли. В районе с весны 1928 года началась коллективизация. Большую помощь крестьянству в строительстве новой жизни оказали передовые рабочие - двадцатипятитысячники. Кулаки люто ненавидели их. Двадцатипятитысячник Петр Зинченко выехал в один из Томаровских хуторов для организации работы в колхозе. Кулаки выследили его и подвергнув, страшным пыткам, расстреляли. Кулаки поджигали колхозные постройки, проводили антиколхозную агитацию среди бедноты и середняков. прибегали к угрозам, запугивали активистов, портили сельхозмашины, убивали председателей колхозов, коммунистов и комсомольцев. В Козьмодемьяновке убили первого председателя колхоза Бабакина. В Томаровке был убит председатель сельского Совета Переворочаев Иван Васильевич. Коллективизация шла трудными путями. Во время организации колхозов в с. Алексеевка собрание проводилось в течение 2-х недель. Его неоднократно срывали кулаки и подкупленные ими лица. В уполномоченных по организации колхозов не раз стреляли. Тем не менее, к осени 1932 года коллективизация в районе была завершена. По Томаровскому району в 24 сельских Советах было организовано 72 колхоза, примерно столько же было организовано в Саженском районе. Одновременно шло раскулачивание и высылка людей в другие края - на Север, в Сибирь, нередко в этот маховик попадали люди и безвинные или косвенно причастные. В число кулаков попал и середняк Макаров Ф.И. Его с семьей выслали сначала на Север, затем в Казахстан, а в 1937 г. необоснованно обвинили в поджоге колхозной конюшни и отправили в Комсомольск - на - Амуре «без права переписки», что означало смертельный приговор. Коренное преобразование крестьянской жизни связано с появлением в колхозах тракторов. День, когда первый трактор появлялся на улицах села, становился незабываемым праздником, а ребятишки готовы были день и ночь не отходить от «железного коня». В 1929 году в колхозе «Красный Октябрь» появился первый трактор «Форзон». Управлял им Кравченко Дмитрий. Посылали учиться на трактористок и девушек. В с. Серетино был женский тракторный отряд. В 1932 году правительством было принято решение забрать у колхозов весь хлеб, которое обрекло крестьян на голод. В 1933 году начался великий мор. От голодной смерти погибло более половины населения района. Люди покидали села, уходили в промышленные города. После завершения коллективизации Томаровский район был в числе лучших, экономически крепких районов Курской области. По статистическим сведениям по Томаровскому району за 1936 год в районе имелось 17 неполных средних школ, одна средняя и 31 начальная школа, в них обучалось 8365 детей, преподавало 237 учителей. За 1933-36 годы обучено 16315 человек взрослых. Для обучения неграмотных организовано 130 школ, привлечено 132 культармейца. В районе было 8 колхозных клубов, 24 избы-читальни, 46 красных уголков, в которых проводились читки художественной литературы, беседы на антирелигиозные темы. Работало 54 колхозных избы-читальни, с фондом 3015 книг. В октябре 1937 года облТАСС опубликовало информацию «Зажиточность»: «Колхоз «Октябрь» Томаровского района собрал свыше 21 тыс. центнеров зерновых. Денежный доход его составил 540 тыс. рублей. На трудодень намечается выдать 7 кг хлеба и 1 руб. 50 коп. денег. В колхозе имеется свой дом отдыха на 20 мест, оборудован роддом на 6 мест, детские ясли на 36 мест. Имеется клуб на 500 человек.» В 1935 году был организован Саженский район (по названию железнодорожной станции). В него вошли села нынешней Гостищевской зоны Яковлевского района и ряд сел нынешнего Корочанского района. Центр Саженского района располагался в селе Гостищево (в последствии, в 60-х годах Саженский район был переименован в Гостищевский район). В Саженский район входили такие села, как Мелихово, Дальняя Игуменка, Шеино, Лучки, Шляхово, Хохлово, а также села Кривцовского, Смородинского, Гостищевского и Терновского сельских Советов. « Третьем Полем назовут России вот эти чернозёмные поля» В июне 1941 года началась война. В первые же дни тысячи военнообязанных были призваны в Красную Армию. С приближением фронта трудоспособное население было мобилизовано на строительство оборонительных сооружений. В октябре 1941 года линия фронта подошла к Томаровскому району. Томаровка и окружающие ее села были оккупированы захватчиками с 25 октября 1941 по 20 февраля 1943 года. Второй раз она была занята 20 марта 1943 года и освобождена 5 августа того же года. Начались долгие и страшные месяцы оккупации. Почти два года хозяйничал в наших селах враг. Был установлен жесткий «новый порядок», который немцам помогали поддерживать полицаи и коменданты. Фашисты выгоняли людей рыть окопы, занимали под жилье лучшие дома, ломали на блиндажи хаты, забирали скот и имущество. Всех подозрительных расстреливали на месте. Нередко жителей выгоняли из села. Так, жителей села Сажное выгнали в сорокоградусный мороз в декабре 1941 года. Женщины, старики и дети не могли взять с собой ни теплой одежды, ни провианта: все было разграблено немцами. В конце декабря 1941 года фашисты сожгли село Сабынино и пришли жечь село Кривцово. На рассвете людей выгнали из домов буквально голыми, и на их глазах подожгли хаты, сараи. В начале января 1942 года всех жителей из окрестных сел, от Волобуевки до Мелихово, немцы погнали в тыл, на запад. Женщины несли на себе грудных детей, узлы с немудреным скарбом, держась за подолы матерей, тащились дети постарше. Люди терпели страшные лишения, холод и голод. Пока были вещи - меняли их на продукты. Весной стали выкапывать мерзлую картошку, ели щавель, крапиву и другие травы, пили березовый сок. Люди умирали от голода, болезней, при обстрелах и бомбежках. На зверства немцев население отвечало ненавистью, саботажем, местью. Действовал Сажновский партизанский отряд. Начальником штаба был А.С. Голубов. Диверсионной работой партизаны наносили врагу ощутимый урон в тылу, распространяя листовки, поддерживали у населения надежду на скорое избавление, призывали быть мужественными и стойкими. И люди верили им, помогали чем могли. Нередко жители слышали перестрелки партизан с немцами. В ответ на действия партизан немцы зверствовали, они поджигали факелами целые улицы, угоняли в Германию молодежь. Боясь партизан, немцы вырубали сады и парки. Во время боев в селе Алексеевка в октябре 1941 года часть бойцов Красной Армии оказалась в плену. Немцы содержали их в здании церкви с.Алексеевка и школы с.Красное. Местные жители пытались передавать пленным продукты, но не всегда это удавалось. Часть пленных погибла, многие были расстреляны. Некоторых красноармейцев жители села спрятали в своих домах. Одним из крупнейших событий второй мировой войны по праву считается битва на Курской дуге. В операции «Цитадель» гитлеровцы планировали участие 900-тысячного войска: 50 дивизий с 10 тыс. орудий, с 2700 танками, с более чем 2 тыс. самолетов. К битве готовились отборные дивизии, среди них - эсэсовские «Райх», «Великая Германия», «Мертвая голова», «Викинг», «Адольф Гитлер». Для своего наступления немцы выбрали Курский выступ. Здесь фронт изогнулся крутой дугой. Наши войска – Центральный и Воронежский фронты, занимавшие пространство в этой дуге, - уже были как бы полуокружены. Немцы решили использовать здесь свой излюбленный прием: ударить с севера и с юга танками под основание дуги, за четыре дня замкнуть кольцо, затем уничтожить окруженных и в дальнейшем двигаться на северо-восток, выходя в глубокий обход Москвы. Битва под Курском началась 5 июля и продолжалась почти беспрерывно до 23 августа. Линия фронта проходила и по нашим селам и городам. На территории района проходили жестокие бои. Десятки братских могил и памятников героям напоминают о массовом самопожертвовании и доблести советских воинов в боях на яковлевской земле. 6 июля 1943 года в битве на Огненной дуге оборону Воронежского фронта на 650 километре автомагистрали Москва – Симферополь напротив с. Шопино прорвали 40 танков противника, которые начали подходить к высоте 225, 9, где в Покровской церкви находился наблюдательный пункт командира батареи 932-го артполка, старшего лейтенанта М. Ф. Тульчинского, который вызвал огонь двух артдивизионов (капитанов Н.М. Новгородцева и Г.Я. Мальшакова) на себя и ценой собственной жизни уничтожил все прорвавшиеся танки противника. Это был единственный участок Воронежского фронта на белгородском направлении, где с 5-го по 15 июля 1943 г. до начала контрнаступления Красной Армии, не дрогнули и ни на пядь не отступили наши бойцы. Он стал плацдармом для освобождения Белгорода. На рубеже Яковлево 6 июля 1943 года было отбито 8 атак гитлеровцев. Советские воины, отстаивая занимаемые позиции, бились, не щадя своей жизни. Подвиг, совершенный экипажем Шаландина, описан в мемуарной литературе, в военно-исторических книгах. Экипаж «тридцатьчетверки» гвардии лейтенанта В.С. Шаландина: гвардии старшие сержанты В.Г. Кустов и В.Ф. Лекомцев, гвардии сержант П.Е. Зеленин в бою 6 июля подпустили танки на близкое расстояние, а затем в упор расстреляли несколько из них. От вражеских снарядов загорелся танк Шаландина. Экипаж объятой пламенем машины продолжал вести огонь по фашистам и уничтожил еще один танк. Враги окружили горящую машину Шаландина. Неожиданно для фашистов пылающая «тридцатьчетверка» вздрогнула и рванулась вперед. Танкисты решили пойти на таран. Советский танк всей своей массой ударил вражескую машину. Раздался взрыв. Так погиб в бою под Яковлево отважный комсомольский экипаж. Гвардии лейтенанту Вольдемару Сергеевичу Шаландину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Он похоронен в братской могиле вместе с 250 солдатами и офицерами – защитниками Яковлево. В 1949 году в Яковлево воздвигнут памятник герою. Памятник установлен на средства, собранные курсантами и преподавателями танкового училища, которое закончил Шаландин в 1942 году. В 1980 году памятник отреставрировали. Скульптор Ю.П. Варвянский выполнил бюст героя-танкиста в металле. Имя Вольдемара Шаландина было присвоено пионерской дружине средней школы поселка Яковлево. На мемориальном кладбище на х. Крапивенские Дворы покоится прах тысяч солдат и офицеров, погибших в боях на Южном фасе Курской дуги. 1 августа 1943 года в районе села Быковка проходило совещание по подготовке и проведению контрнаступления войск Воронежского фронта на Южном фасе Курской дуги. Проводили совещание представители ставки Верховного командования маршал Советского Союза Г.К. Жуков и командующий фронтом генерал армии Н.В. Ватутин. В память об этом историческом факте при въезде в село Быковка установлен мемориальный щит. Символом освобождения Белгородчины от фашизма стал снимок корреспондента ТАСС, сделанный 5 августа 1943 года в с. Казацкое. В июле 1943-го года, на второй день после начала операции на Курской дуге, рано утром Степан Трифонов разведчиком проник в родное Казацкое. Добыл необходимые сведения, а пятого августа вместе с войсками вошел в село освободителем. Степан не мог удержаться, чтобы не повидать своих родных. Нашел их в землянке рядом с разбитым домом. Из укрытия к нему навстречу вышла старенькая мать и протянула ему его маленькую дочку. Тут их и сфотографировал корреспондент газеты «Красная звезда». Трифонов Степан Ильич погиб в боях за Родину. Во время оккупации и боев район понес огромные человеческие и материальные потери. В Германию было угнано более 2 500 человек, расстреляно и повешено 500 жителей района. В селе Бутово на Каменной горе фашисты расстреляли около 1000 военнопленных и партизан. Были разрушены все пять МТС, сожжены села Сабынино и половина Новооскочного. Только по Томаровской зоне было уничтожено более 4600 жилых домов. Взорваны 48 школьных зданий, больницы и родильные дома, Детские сады. Общий ущерб по определению государственной комиссии составил более чем 226 миллионов рублей (в ценах 1944г.). Очень большим разрушениям подверглись Томаровка, Луханино, К-Демьяновка, Триречное. Семь наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это Д. Б. Алфимов из села Черкасское, Н.Ф. Беседин из села Гостищево, Г.Д. Добрунов из села Высокое, Ф.И. Каменев из села Сажное, А.П. Ткаченко из села Терновка, А.И. Шевченко и В.В. Швец из п. Томаровка. И. Р. Фомин из Дмитриевки награжден тремя орденами Славы. Боевых орденов и медалей удостоились снайпер из Томаровки Н.В. Горбатенко, наводчик противотанковой пушки из Верхнего Ольшанца Н.В. Павлинов, танкист из Яковлево В.Г. Помельников, артиллерист гвардейского миномета «Катюша» из Терновки А.Д. Рыбалко, разведчик из Гостищево И.П. Селюков, танкист из Кривцово Г.К. Пенченко и др. Во время боев на Курской дуге минометчик И.В. Леонов освобождал свое село Кустовое, артиллерист А.П. Попов – Сажное, С.Е. Гусев – Дмитриевку. Пройдут годы, залечит раны земля, но память о тех, кто сложил за нее голову, останется навеки жить в сердцах потомков. Возрождение 5 - 6 августа 1943 года села района были освобождены от оккупации, и сразу началось восстановление разрушенного. Из эвакуации люди стали возвращаться в родные места. Начали строить жилье. Разбирали блиндажи, копали землянки, лопатами разравнивали окопы. Старики и молодые девчата собирали по полям трупы погибших солдат, хоронили их в братских могилах. Возрождать поля приходилось с большой осторожностью, только после сбора и обезвреживания мин и неразорвавшихся бомб и снарядов, вывоза разбитой техники. К весне 1944 года было разминировано около 50 минных полей общей площадью 1 347 га. Сельскохозяйственная техника была почти вся уничтожена, поэтому пахали на волах и коровах, семенное зерно со станций Томаровка и Сажное по слякотному холодному бездорожью женщины носили в мешках на себе. | |

| Просмотров: 479 | |

| Всего комментариев: 0 | |